FEATURE 64

裏方プロフェッショナル #012

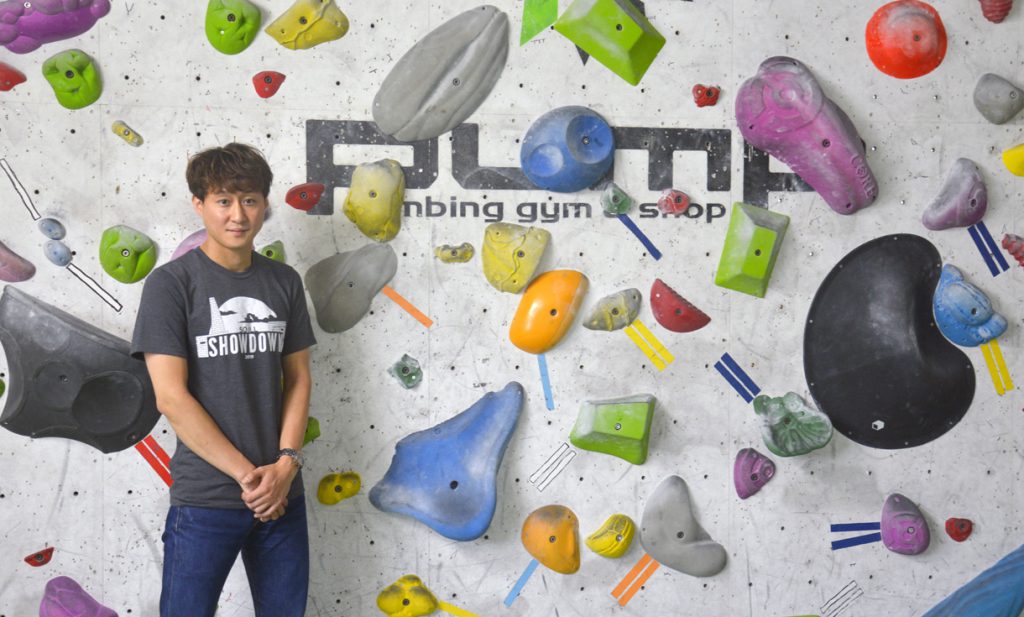

加藤真祐子(スポーツクライミング大会 場内解説担当)

よりわかりやすく、選手の集中できる解説を

これが私のクライミング道。舞台裏で“壁”と向き合うプロに迫ったインタビュー連載。第12回は、国内開催の公式戦で場内MCとともに会場を盛り上げる加藤さんに、“伝えてはいけない”スポーツクライミング独特の解説手法と、求められる役割を聞いた。

※本記事の内容は2019年9月発行『CLIMBERS #013』掲載当時のものです。

まずはクライミング歴から教えてください。

「高校で山岳部の先生が声をかけてくれたのがきっかけです。一緒に入部した男子より登れたことがすごい嬉しくて、それから3年間みっちり取り組みました。ここ浜松のスクエアクライミングセンターは当時から利用していて、いつからかアルバイトするようになり、今でも旅行関係の本業の傍ら手伝いをしています」

場内解説をやるようになったのは?

「ここでいつも実施しているコンペで、ある時MCを担当したんです。私はしゃべることが得意なので。まぁ、ただのおしゃべりなんですけど(笑)。その後代々木で開かれた2017年のボルダリングジャパンカップを観戦した時に、今では公式戦でも場内解説がいることを知りました。『私もやってみたい』って相談したら、機会をいただけることになって、その年のボルダリングW杯八王子で初めて担当させていただきました」

あらためて場内解説の役割を教えてください。

「まずは初めて観るような方にもわかりやすく伝えることです。いきなり『ガバ』って言われても初心者の方はわからない。専門用語は使わず、クライミングの世界ではこういうふうに言うんですよとか、こういう楽しさがあるんですよっていうことを話していきたい。それが大切だと考えています」

クライミングの場内解説で特徴的なのが、“情報を伝えられない”ことですよね。

「課題やリザルトに関してのあれこれはまったく言えませんし、『完登』という言葉も使いません。右手左手、アンダーだどうだっていう、選手の動きもそう。同じかどうかも伝えたくないから、前の選手と違いますね、とも言わないです。身体の柔らかさが活きましたとか、言えてもそれくらい。やっぱり選手には“イコールコンディション”でトライをしてもらえるような環境を作りたいと思っているので」

毎回課題が変わるボルダリング、リードならではだと思います。

「例えばリードで感覚が鋭い選手は、前を登る選手が今どれくらいまで登っているのか予想ができるはずなんです。『遠いホールドなのに飛びつきましたね』って言ったら『あの場所で飛んだんだ』と想像できるのがトップ選手。目をつむった状態で私たちの声を聞いても想像ができないようにしています。それが聞こえてきたら集中も乱れると思いますし」

伝えられないもどかしさはなかった?

「私が選手の時は、今あるフラッシングは大会になくて、オンサイトが当たり前でした(前者は他人の登りを見てから、後者は他人の登りを見ずに、最初のトライで完登すること。大会方式では他人の登りを事前に見られるかどうかを指す)。もともと人からムーブを教えられるのは大会ではありえないっていう考え方だったので、もどかしさはあまりなかったです。その課題をオンサイトできるのはどんなに頑張っても一生に一度しかない。クライミングというスポーツの中での、オンサイトの貴重さを常に感じています」

嬉しさを感じた瞬間はありますか?

「一度、大会が終わった時に選手やその親の方が褒めてくれたんです。『選手の邪魔をしない解説だよね』って。変なタイミングで声をかけてしまったり、無駄にうるさいとか、選手の邪魔になることはしたくないと考えていたので、すごい嬉しかったですね。やっぱりそれって重要なんだなと思いました」

会場において感じている変化はありますか?

「チケットの販売や会場演出、あとはお客さんの変化ですね。クライミングをしたことはないけど、メディアとかで知って来場されるような方が増えた印象です。小さなお子さんが選手にサインを求めているシーンをよく見かけるようにもなりました」

先日の世界選手権2019八王子はいかがでしたか?

「すごく盛り上がったと思いますし、日本の観客の方々って、海外の選手がトライしている時にも日本の選手と同じように声援を送ってくださるんです。反応が素直というか。そういうところが良いなって」

今後の目標は?

「これからもわかりやすく、聞きやすく、選手に不快な思いをさせない解説ができたらなって思います。場内解説はあくまでも裏方。大会を支えるという意味で盛り上げられたらいいですね」

CREDITS

インタビュー・文・写真 編集部 /

撮影協力 スクエアクライミングセンター

※当サイト内の記事・テキスト・写真・画像等の無断転載・無断使用を禁じます。