FEATURE 108

[特別座談会]木織隆生×平嶋元×植田幹也

歴史を変えた“シェイプ”たち

クライミング界に欠かせない存在となったホールドには、コンペシーンやジムでのクライミングを一変させたシェイプ(形)の歴史がある。アメリカで自らホールドの誕生や進化の過程に触れてきた“伝道師”の木織隆生氏、ホールドを誰よりも知り尽くし、そして愛する国際ルートセッターの平嶋元氏、「Mickipedia」管理人でホールドへの探求心も尽きない植田幹也氏の3人を迎え、ホールドの歴史をテーマに大いに語り合ってもらった。

※本記事の内容は2020年12月発行『CLIMBERS #018』掲載当時のものです。

【木織隆生(きおり・たかお)】

1968年7月21日生まれ、広島県出身。84年からアメリカに渡り、95年まで本場のクライミングカルチャーに触れる。帰国後は大阪で「CRUX」を立ち上げ、ホールドの輸入販売をはじめとするショップ、クライミングジム(大阪と京都の2店舗)を運営。長らく日本の業界を支えてきた。

【平嶋元(ひらしま・げん)】

1981年2月17日生まれ、福岡県出身。日本を代表する国際ルートセッター。国内外の大会に引っ張りだこで、その課題創作センスは同業者からも一目置かれる。クライミングにのめり込んだきっかけは「ホールドに興味を持ったから」。現在は「TENTOMEN」で念願のシェイプも行う。

【植田幹也(うえだ・みきや)】

1986年11月17日生まれ、東京都出身。様々な視点からクライミングを日々追究する人気ブログ「Mickipedia」管理人。東京大学卒業後、魅せられたクライミングのためにサラリーマンからジムスタッフに転身。博識ぶりに定評があり、記事執筆から大会の実況解説まで幅広く活躍中。

[1970年代以前]

個人トレーニングのためのホールド製作

植田「本日はお時間をいただき、ありがとうございます。まずはホールドの歴史をその誕生から紐解きたいです。初めて人工的なホールドが登場したのはいつ頃なのでしょうか?」

木織「トニー・ヤニロ(アメリカ)が『Grand Illusion』(カリフォルニア州のレイクタホにあるルート。1979年に初登され、当時の世界最難グレード『5.13b/c』が付けられた)を登るために、専用のシミュレーションボードを作っていたと聞いています。他にもヨセミテの『キャンプ4』では、懸垂ボードに木片を付けるなどしてぶら下がるトレーニングがされていました。鉄棒など既存の器具ではなく、クライミングに特化した目的のものを人工ホールドとカテゴライズするなら、少なくともアメリカで70年代には個人レベルでのホールドは作られていたことになりますね」

植田「もう少し大きなクライミングウォールがある施設はいつ頃でき始めたのですか?」

木織「私は1984~95年の間アメリカにいたのですが、当時留学していたシアトルにあるワシントン大学のフットボール場の横に、すでに『UW Rock』と呼ばれる人工壁がありました。見た目は石垣のようなコンクリートに石をはめ込む形の壁で、高さは8mくらいでしょうか。70年代後半から80年にかけては、この他にもシアトルの南に位置するタコマという町の公園に『Spire Rock』と呼ばれる人工壁があったはずです」

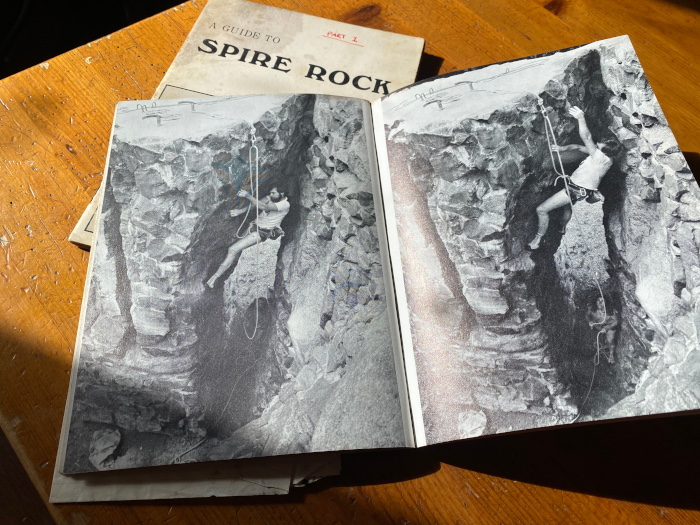

【Spire Rock】

【Spire Rock】

アメリカのタコマに建てられた初期人工壁。当時はコンクリートに石をはめ込んでいた(提供:木織隆生)

植田「かなり昔からクライミング施設も作られていたのですね。現代のいわゆる商業ジムの登場はもう少し後でしょうか?」

木織「1987年、同じくシアトルに『Vertical Club』(現Vertical World)というアメリカ最初のクライミングジムが誕生しました。『UW Rock』と同じようにコンクリートブロックに石を接着剤で止めているような壁や、壁自体をチッピング(ホールド等を削ること)してポケットの形状を作っているような壁もありましたが、ボルトオン(クライミングウォールにボルト穴を設置してそこへホールドを付ける形式)のクライミングホールドを付けるウォールもすでに登場していましたね」

[1980年代]

ボルトオン形式の発展、スローパーの衝撃

植田「ボルトオンでホールドが付いていたということは、当時すでにホールドメーカーがいくつか誕生していたということですか?」

木織「アメリカでは『Vertical Concept』という小さい会社が、内輪で売っているような感じでしたがホールドを作っていました。その後80年代中盤から後半にかけて、オレゴン州で『Metolius』(1983年創業)や『ENTRE PRISES』(1985年創業/フランス)のアメリカ法人が商品のラインナップを揃える形できちんとホールド製作の商売を始めましたね。両社の工場は隣にあったのですが、スミスロック(オレゴン州の名所)に集まるクライミングバム(アルバイトなどでお金を貯めて年がら年中クライミングを楽しんでいる人々)のような連中を雇って生産していました」

植田「そのあたりからボルトオン形式が一気に広まったのですね」

木織「やはり石垣のような壁は一度作ってしまうと課題を変えることが非常に困難なので、飽きてしまうのですよね。課題やトレーニングの自由度を上げるという欲求を満たすために、ホールドを壁にボルトオンで取り付けるというのは自然な流れだったと感じます。詳しくはわからないのですが、この時期に日本でも同時多発的にホールド製作はされていたはずで、独自の『手ごねホールド』なんかも誕生しました」

平嶋「粘土をこねたようなホールドですよね。『ホッチホールド』(現本社・東京都東大和市)などが出していて、今でも残っているジムがあるのではないでしょうか」

植田「ホールドの形状は当時どのような感じでしたか? 印象に残っているシェイプや、エポックメイキングなホールドがあれば教えてください」

木織「最初は『Metolius』も『ENTRE PRISES』も悪い(持ちづらい)ホールドについては、カチなら“どれだけ小さいか”、ポケットなら“どれだけ浅いか”という方向性しかなかったです。だから難しい課題は極小のカチとポケットから構成されるだけでした。そこに一石を投じたのがソルトレイクで誕生した『Pusher』(1989年創業)。『Smoothies』というシリーズで、今で言うスローパーというカテゴリーを生み出したのです。まったく持つところがないその形状は、当時は衝撃的でしたね。考えてみると自然の花崗岩ではスローパーは多く見られるのですが、材料をふんだんに使ってそれを人工的にホールドとして作り上げることが新しかったのです。他にも『Pusher』はフットジブズ(主に足用の極小ホールド)の登場初期にそのジャンルを確立させるなど、かなり新しいことをやっています。岩場並みの小さいホールドを取り付けるなら、ビスだけで止めればよいという発想から生まれたのでしょう」

【Smoothies(Pusher)】

【Smoothies(Pusher)】

木織氏いわく「1本指や極小エッジがハード課題のホールドだった時代に現れた、持つところがないのっぺりシェイプ」。「スローパー」というジャンルを確立した(提供:木織隆生)

【フットジブズ(Pusher)】

【フットジブズ(Pusher)】

「ボルトオンでのフットホールドでは、どれだけ小さくしても自然界の極小スタンスに比べると乗りやすいものばかり。ある意味で人工物の頭打ちかと思われていたところに、ビス止めにすることでリアリティのある超極小ホールドを可能にしたのが『Pusher』のジブズだった」と木織氏(提供:木織隆生 ※写真はリバイバル品サンプル)

平嶋「『Pusher』で言うとそのスローパーの流れから行き着いた『The Boss』が、ホールド史の1つの転換点と呼べるものですよね。僕がクライミングを始めた2004年頃にはすでに『The Boss』は普及していましたが、それでも初めて見た時はそのビジュアルの強烈なインパクトに『なんだこれは!?』と衝撃を受けたのを覚えています」

木織「それまでのホールドと言えば大きくても30cm四方くらいが限界だったのに、『The Boss』は比べ物にならないほどめちゃくちゃ大きかったです。しかもあんなに大きいのにボルト1本止めだし、当時の材料だとめちゃくちゃ重いから取り付けるのが大変でした」

【The Boss(Pusher)】

【The Boss(Pusher)】

スローパーの進化系で、ホールド史に残る最も有名なホールドの1つ。現代ではそこまで大きいとは言えないが、人工で初の巨大ホールドの出現となった(提供:木織隆生)

[1990年代~2000年代]

時代を先取りした「VooDoo」と名作の誕生

植田「現在も重宝されている代表的なホールドシェイプの源流がいつ生まれたのかが気になります。例えばデュアルテクスチャー(持つことのできるザラザラした面と、持てないツルツルした面を併せ持つホールド)はどのメーカーが最初に出したのですか?」

木織「おそらく『VooDoo』(1993年創業/アメリカ)が最初に作ったのだと思います。デュアルのホールド自体はけっこう古くからありましたが、当時はそれほど広まらなかったです。ここ数年になってコンペシーンから再ブームが来ていますね」

【デュアルテクスチャー】

【デュアルテクスチャー】

フリクションのないツルツル加工がクライマーを苦しめる(写真:鈴木奈保子)

平嶋「『VooDoo』のデュアルは僕が始めた頃にはジムにあったので印象に残っています。『VooDoo』はデュアル以外にも、現在流行っているスプーンカットに近い大型ホールドも当時から作っていました。ただ当時はまぶし壁が主流でしたので、それらのホールド特性があまり意味を見出されずに、単なる模様や形状にとどまってしまい流行らなかったのでしょう」

植田「デュアルもスプーンカットも、もっと後に登場したのだと思っていました。『VooDoo』は時代を先取りしすぎたのですね」

平嶋「このスプーンカットというシェイプは、のちに『ENTRE PRISES』が作る『Taijitu』によって爆発的に普及しますが、この『Taijitu』は『The Boss』に並ぶくらいホールド史の転換点になったと私は考えています。余分なものが排除され、掴むのではなく引っかけて利かせて登らせることにフォーカスしたホールドです。また、その大きさゆえに平面的に登るのではなく、奥行きまで使い立体的に登らせるクライミングが可能になります。それまでは握って登るクライミングが主流でしたが、現在のコンペシーンのように引っかけながら一方向に利かせて登らないと落ちてしまう、という課題へと一気に切り替わる役目を担いました。『Taijitu』は一流のルートセッターがシェイプをしたので、競技性から発想を得たのかもしれません」

植田「それは興味深いです。セッターの視点がシェイプに持ち込まれ、互いに進化していったということですね」

【Taijitu(ENTRE PRISES)】

【Taijitu(ENTRE PRISES)】

ホールド史に残る名作。このスプーンカットに見覚えのある方も多いのでは? 国内の名称は「タイジトゥ」だが、「タイジュツ」と呼ばれることも(提供:東商アソシエート)

平嶋「個人的には『Teknik』(1999年創業/カナダ)の『No Shadow Tip Toes』がどうやって生まれたのかが気になります。まさにこういうホールドが欲しかったという製品だったので」

木織「『Teknik』(木織氏が立ち上げた『CRUX』の取扱メーカー)のシェイパー2人に話を聞きましたが、彼らは製作当時、映画に出てくる忍者の動きや技に魅せられていて、その技の名前が『No Shadow』だったらしいです。忍者レベルのハードな能力が必要なホールドをシェイプしようと考え、デザインしたのが『No Shadow Hands』と『No Shadow Feet』、そして『No Shadow Tip Toes』でした。形状自体がものすごく薄く、その影が出ないという意味でもぴったりのネーミングですよね。その後セッターたちのクリエイティビティにより、ボリュームに付けることでハンドホールドとしても用途が広がり、今ではコンペはもちろん、ジムのセットでも欠かせないホールドになりました」

【No Shadow Tip Toes(Teknik)】

【No Shadow Tip Toes(Teknik)】

衝撃のペラペラホールドシリーズ。「特にスクリューオンの『No Shadow Tip Toes』は現代セットには欠かせません」と木織氏(提供:木織隆生)

[2010年代以降]

ハリボテブームと巨大化。ルートセットに変化も

植田「ここ数年だと、ホールド史として外せないのは『ハリボテ』のブームでしょうか。日本でも2012年に長崎でのBJC(ボルダリングジャパンカップ)でハリボテが多用され、そこから競技性が大きく変わったように思います」

平嶋「長崎では前年にもBJCが開催されましたが、2012年はまったく別の競技に変わったと言っていいでしょう。“持って登る”クライミングから、ハリボテなどを“利かせて登る”クライミングに1年間で大きく変わりました。それまでハリボテというのはただの壁形状の延長でしたが、ハリボテにフリクションが付くことによって課題中での使われ方が激変しましたよね。ハリボテをいかにして持つか、足でどう踏むかといった選択肢が生まれたのです」

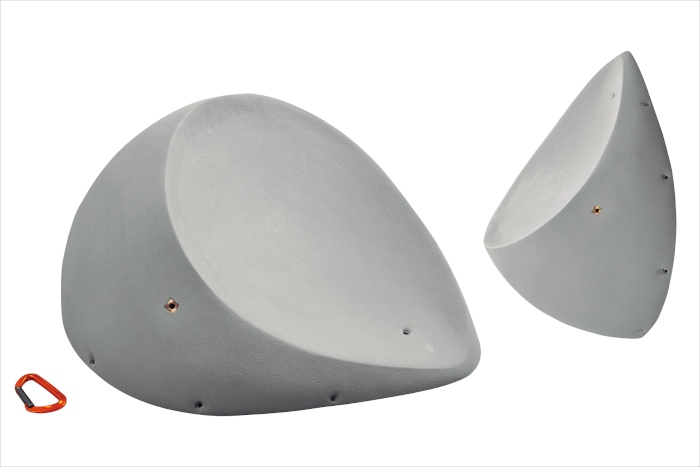

【ハリボテ】

【ハリボテ】

壁形状の延長だったが、2012年頃からフリクションが付くことで使い方の幅が広がった。大ぶりなものが多く、ボリュームと言われることもしばしば(写真:牧野慎吾)

植田「世界的にはもっと前からこのようなハリボテの使い方はされていたのでしょうか?」

平嶋「ハリボテ課題を日本に持ち込んだのはBJC2012でセッターを務めたトンデ・カティヨ(フランス)ですが、彼はワールドカップに関わっていたのでほぼ時差なく日本にその流れが入ってきたと思います。その前年に彼が『ライムストーン』(埼玉県入間郡)というジムで講習会を行い、そこでハリボテ課題が多数登場しました。ハリボテをラップ持ちしたり、ハリボテの上を走ったりなど新しい課題の概念がもたらされたのです」

植田「このあたりからホールドの色を統一するセットや、ラインセット(壁に課題で使われるホールドしか付いていない、コースがわかりやすいセット)がコンペだけではなく商業ジムでも流行り始めたように思います」

平嶋「リードではルートが把握しやすいという理由でもっと以前からホールドカラーの統一がされていましたが、その頃からボルダリングでもカラー統一が始まりましたね。ラインセットもトンデがシアトルのジムで始めていて、そこから私や『マーブー』(東京都武蔵村山市)というジムの元オーナー、山本充男さんが影響を受けて日本にも入ってきたはずです」

木織「ラインセットだとジム側も付けることのできるホールドの幅が広がります。まぶし壁だと大きすぎるホールドは邪魔だと言われて常連さんに外されてしまいますから(笑)。ちなみに、ラインセットでホールドのブランドシリーズまで揃えるのもトンデがやり始めたのですか?」

平嶋「それまでも課題の中のパートごとにシリーズを揃えることはやっていましたが、最初から最後まで一貫してホールドシリーズを統一したのはトンデかもしれません。その理由は、彼は登る流れを止めないために『課題中のホールドは最小限にする』という理念を持っているからだと思います。ホールドの持ち感が異なると、そこで違和感が生じるので動きが止まってしまいます。流れるように素直に登らせようとした結果、シリーズが揃っているほうがよいという方向に行ったのでしょう」

植田「そして最近は、ただのラインセットやカラー統一セットにとどまらず、クライマーや観戦者の視覚に訴えるようなビジュアル性を追求した課題も増えてきましたよね」

平嶋「これもセッターとシェイパーが互いに影響を及ぼし合った結果だと思うのですが、2014~15年あたりでホールドが一気に巨大化しインパクトが出てきました。ヨーロッパを中心にFRP(繊維強化プラスチック)のボリュームが出だしたのが走りのように思います。そうするとセッターとしてもホールドをただ付けるだけじゃなくて、見た時にどういう絵になるかということを追求し始めるのですよね」

木織「『flathold』(2012年創業/スイス)の『Revival』などが象徴的ですかね。作品性の追求という意味では、これも1つの転換点になったホールドシリーズです」

【Revival(flathold)】

【Revival(flathold)】

スイスの著名セッター、マヌエル・ハスラーが創設した「flathold」の人気ボリュームシリーズ。国際大会で数々の名シーンを生み出してきた(提供:フロンティアスピリッツ)

ホールド界の未来

植田「ホールドの歴史の流れがわかり、とても面白い話が聞けました。では歴史を踏まえた上で、ホールド界の未来はどうなるとお考えですか? すでにある程度のデザインは出尽くしてしまったのでしょうか?」

平嶋「大手メーカーはある程度先までシェイプをストックしていて、時代の流れを見てリリースするので、少なくとも数年先までは新しいものが出るはずです。今はこれが主流だから次はこういう方向にいくだろう、などとタイミングを見計らっています。なので、すごく革新的かはわからないにせよ、よりいっそう目を引くホールドはしばらく出てくるでしょう」

植田「平嶋さんが今後欲しいホールドはどのようなものですか?」

平嶋「欲しいという意味では『形状が変わる』とかでしょうか。握ると好きな形に変わり、登る人が好きな形状にできるようなホールド。それには技術的な革新が必要ですね」

植田「それは新しい。コンペの公平性に一石を投じますね(笑)」

木織「これまでの歴史を振り返っても、誰も思いついていないものが登場して『スゲー!』となってきたので、きっと何か新しいものが今後も出ると思いますよ。逆に言うと、それを生み出せるメーカーが生き残る。たくさんのメーカーとホールドがあるけれど、『このメーカーと言えばこのホールド』とみなが知っている代表作を持っているところが認められています。もちろん、どこのメーカーのシェイパーも次のスタンダードを作りたいと狙っているはずですけどね」

植田「ホールドの巨大化やビジュアル性の追求は今後も続きますか?」

平嶋「見せる方向にはある程度行き切ったので、少しオールドな方向に行く可能性は高いですし、すでになってきていますね。形状重視のホールドというか、表情のあるシェイプというか」

木織「ジムはコンペシーンを真似するようにホールドを取り入れてきましたが、今後はジム側の『こういう課題を作りたい』『お客さんにこう登ってほしい』というニーズから何かホールドが生まれるかもしれませんね。例えば最近登場した『Shojinholds』(前述の山本充男氏プロデュース)は、基礎的な登りの型を作るためにシェイプされたホールドです。ホールド自体に見た目の派手さはないかもしれないけれど、クライマーが成長するために必要なことですね。そういう意味では、これからのホールドトレンドは『地味』でしょうか」

平嶋・植田「(笑)」

After Recording… 三者三様のホールド物語

CREDITS

文 植田幹也 /

写真 窪田亮

※当サイト内の記事・テキスト・写真・画像等の無断転載・無断使用を禁じます。